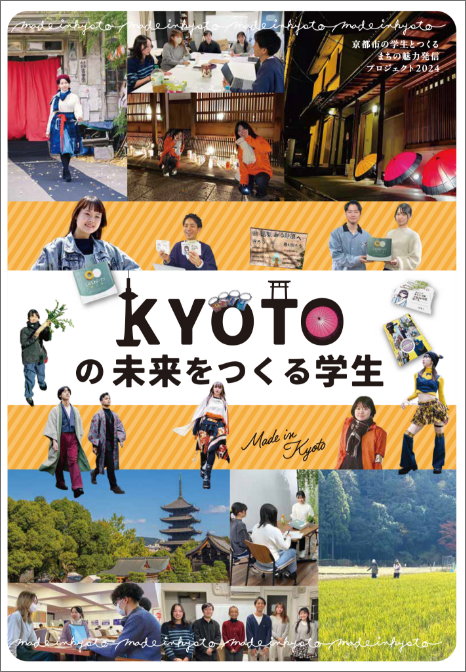

学生とつくるまちの未来プロジェクト第6弾のテーマは、京都を拠点に独自のアプローチで

社会課題に向き合う学生にフォーカスした「京都の未来をつくる学生」。

取り組みのきっかけや内容、目指す未来の姿を探求・発信することで

京都の学生の多様な活動への興味・関心を喚起することを目的としたワークショップです。

京都を拠点に様々な取り組みをしている個人や団体に対して

学生が取材・撮影を行い、独自の視点でインタビュー記事を作成。

最終的には京都という都市の魅力や京都で過ごすことの価値をアピールするデジタルブックをまとめました。

「京都で暮らすということ」「京都の未来を担うこと」の魅力や価値を具現化する約5ヶ月の実践的なプロジェクト。

その充実した取り組みをご報告します。

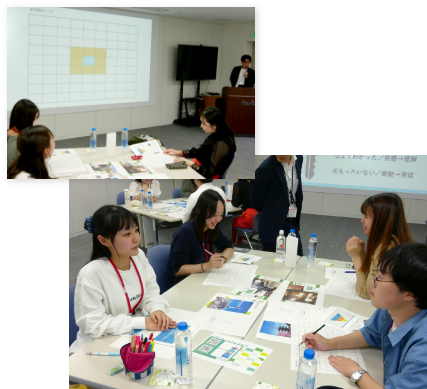

Day1.

オリエンテーション&自己紹介・他者紹介

-

- あいさつ プロジェクトの趣旨説明

- 「京都市の大学生の約7割は府外出身者、ただし卒業後、京都で就職する人はわずか2割程度。もっと京都で働く魅力を表現・発信していきたい」。京都市総合企画局総合政策室 大学政策課長 中小路 正憲氏のそのようなあいさつから始まった本プロジェクト。京都の大学に通う学生20名が、京都を拠点に活動を行う5名に取材を行い、最終的にはインタビュー記事をまとめたデジタルパンフレットを完成させることを目標として、「京都の未来をつくる学生」プロジェクトはスタートしました。

-

- インタビュアーとしての心構え・姿勢

- 株式会社モノリスジャパンの協力のもと、まずはインタビューの形式や記事の書き方、取材・原稿作成における留意点についてレクチャーをうけた学生たち。講師役を務めた同社・三浦 大治氏からは、ライターに不可欠な意識として『興味・驚き・共感・衝動』の4つのポイントがあげられました。“その人のことを知りたいと思う好奇心、そしてその人の魅力を多くの人に伝えたいという気持ちが大切”という言葉には、多くの学生がうなずいていました。

-

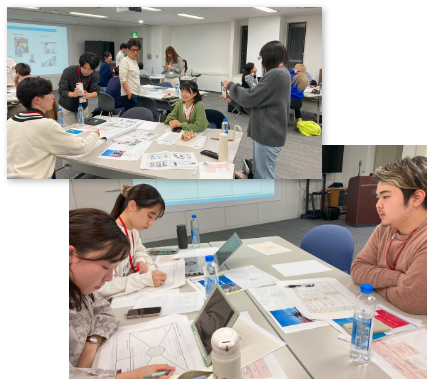

- 自己紹介・他己紹介ワークショップ

- 一通りレクチャーを受けた後は、一風変わったワークショップに。まずは学生それぞれが、「マンダラート」というフレームワークを活用して自身に関するキーワードをまとめた自己紹介シートを作成しました。続いて2人1組のペアとなってシートを交換し、それをもとに相手の趣味や生い立ち等を取材。そして最後には、チームのメンバーに他己紹介という形で発表を行いました。他者インタビューの簡単な練習でしたが、学生たちはなかなか大変だった模様。取材の難しさと楽しさを体験する機会となりました。

Day2.

インタビュー記事作成に向けての実践ワーク

-

- 取材先学生の確認と決定

- 今回のプロジェクトにおいて、取材先として5人の学生にご協力をいただきました。Day2では、まず5ペアに分かれてどの学生を担当するかの検討からスタート。京都の伝統文化の継承を支える学生、選挙投票率の向上などを目的に様々なデータを可視化する取り組みをしている学生など、社会課題の解決に向けて多種多様な活動している取材候補について、HP等を閲覧し前向きにリサーチをかけていました。

-

- ワーク1.

実際のインタビュー記事を読んでみる - それぞれ事前にピックアップしてきた、好きなインタビュー記事・興味を持ったインタビュー記事を持ち寄り、「どんなところが良いと感じたか」「どういう意図・目的で書かれているか」などを発表・共有しながら理解を深めていきました。有名企業の代表からスポーツ選手まで様々なインタビュー記事を改めて読み返しながら、本音を引き出すための取材の工夫や読者に伝わりやすいまとめ方のポイントなど、プロのアドバイスを踏まえて学ぶ学生たち。ワーク終了後には「インタビューだけではなく日常のコミュニケーションの中でも役立つ内容だった」という声が学生から上がっていました。

- ワーク1.

-

- ワーク2.

取材先学生の模擬インタビュー - そして、ここから取材当日に向けた実践的な取り組みへ。第一歩として取材先学生の活動の概要を把握・理解するべく、まとめシートを作成しました。多岐にわたる活動内容に頭を悩ませながらも、チームで協力しながら要点をまとめる学生たち。自然と意識も高まり、ワークショップもだんだんと白熱していきます。それらをまとめた上で、この日の最後には模擬インタビューを実施。「取材先の学生」になりきり、別チームからのインタビューを受ける中で、調べた内容を深堀りするとともに、インタビューの流れのイメージをつかんでいきました。

- ワーク2.

Day3.

取材・撮影内容の整理、最終準備

-

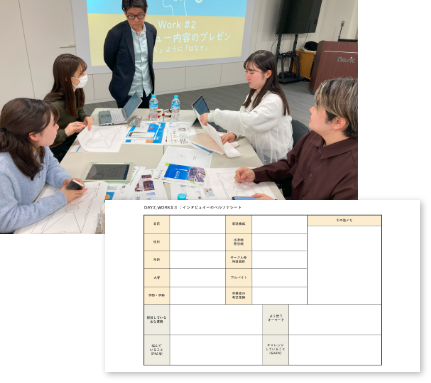

- 取材先学生の強み・価値をプレゼンする

- 取材を目前に控えて、いよいよ最終の仕上げ段階。この日は、取材先学生について収集した情報について、他のメンバーにプレゼンテーションを行い、取材項目のポイントを確認・整理するワークからスタート。表を使って要点をまとめるチーム、色使いを工夫して見やすく伝えるチーム等、まとめ方にも個性が出ていました。わかりやすく発表するということに苦戦するチームもありましたが、自分たちらしい視点で各学生の活動の魅力を捉え、一生懸命にプレゼンテーションしている姿が印象的でした。

-

- インタビュー内容を精査する

- プレゼン後は、改めてチームで、インタビュイーのペルソナ分析を行い、取材内容のポイントを整理。インタビューで聞くべきこと、聞きたいことを確認するとともに、どんな質問をしたら本音が引き出せるのか、対話が盛り上がるのかなども含めて細かく質問事項をつめていきます。当初は不安そうだった学生たちも、準備を積み重ねてきたことで、ある程度自信が高まってきたことが表情からも読み取れました。

-

- 紙面のラフデザインを考える

- Day3の最後には、自分たちが作るページのラフデザインを書き、紙面イメージを擦り合わせます。写真のレイアウトの仕方やキャッチコピー・見出しの配置について、チームで意見を出し合う中で、どのようなテイストやトーンで伝えるかがだんだんと具体的になっていきます。そして取材に向けたワークはこれで終了。この日の締めくくりには、学生メンバーが一言ずつ意気込みを語りました。「毎回学ぶことが多く楽しいワークでした!」「悔いのないような取材にしたい!」「しっかりと取り組まれている活動の価値を伝えたい!」等、前向きな言葉を共有しつつ、全員で称え合い、励まし合い、全3日のワークショップは終了となりました。

-

- 取材実施&紙面デザイン打ち合わせ

- 5チームの取材・撮影は、すべて無事に終了!各チーム、緊張したと言いつつも、「自分と同じ年代の大学生が真剣に社会課題に向き合っていることを実感しました」「いろいろな話をしていただき、これからの就職活動や自分の人生を考える参考になりました」等の声もあり、大いに刺激をうけたようです。取材後は、紙面デザインを担当するディレクター・デザイナーと打ち合わせを実施。実際の撮影写真を踏まえつつ、紙面イメージや伝えたいポイントを各チームしっかりと伝えることができました。

特設Instagram

記事には載せられなかったインタビュー内容や、各取材先団体の取組などを投稿しています。